「それは正論だけどさ……」

誰かにそう言われたこと、あるいは自分でそう思ったことはありませんか?

「正論」という言葉は、本来は筋の通った主張を意味します。けれど現実の会話では、なぜか否定的な文脈で使われることが多いものです。たとえば「正論を振りかざすな」という言い方――これは、正しさが相手を傷つけたり、追い詰めたりすることがあるからでしょう。

では、なぜ正論が時に人を遠ざけるのでしょうか。

それは、正論の「中身」が一つではないからです。

私は、正論には大きく分けて二つの種類があると考えています。

二つの「正論」

ひとつは、社会的・制度的な価値観に基づく正論。

もうひとつは、自然の摂理や論理に基づく正論です。

前者は、人間社会の中で「これが正しい」とされているもの。道徳や倫理、常識などがこれに当たります。

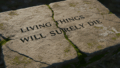

後者は、科学的事実や論理的な整合性に基づくもの。人間の価値観に左右されにくい、普遍的なものです。

たとえば、こんな「正論」があります。

- 「人の命は何よりも重い」

→ 誰もが口にする理想ですが、現実には戦争が絶えず、自動車の利便性が交通事故のリスクより優先されているともいえます。 - 「医者は患者を治さなければならない」

→ 実際には、回復の主役は患者自身の生命力や努力であり、医者の役割はそれを最大限に支えることです。

これらの正論は否定しにくい社会的な「建前」でありながら、現実の複雑さをすべて説明しきれるわけではありません。

それでも私たちは、理想と現実の間で揺れながら、何とかバランスを取りつつ生きています。

次回は、このバランス感覚を支える日本的な知恵、「本音と建前」について考えてみたいと思います。

コメント