最近、「睡眠障害は医療機関にかかろう」というキャンペーンを目にする機会が増えました。

確かに、睡眠は心身の健康のバロメーターであり、乱れた睡眠が続けば日中の活動にも支障をきたします。

その意味で、「早めに相談を」というメッセージには一理あります。

けれども、私はこの流れに対して、ひとつの懸念を抱いています。

それは、「眠れないこと=病気」と早急にラベリングし、医療でなんとかしようとすることで、かえって本来の「自然な眠り」の感覚から離れてしまうのではないか、という危惧です。

■ 睡眠は本来、自然に訪れるもの

「どうしても眠らなくては」「思い通りに眠りたい」と強く願うほど、眠れなくなる――

そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。

森田療法の視点からすれば、この「眠ろうとする努力」こそが、不眠の根を深める原因となります。

眠りとは、本来、私たちがコントロールするものではありません。

自然な眠気が訪れる条件――太陽のリズム、日中の活動、心身のリラックス――が整えば、自然と眠れるものです。

「あるがままの眠り」を受け入れることが、むしろ回復への第一歩です。

■ 現代社会が妨げる「自然な眠り」

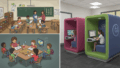

現代の不眠の多くは、「夜も活動を続ける社会」や「乱れた生活習慣」に根ざしています。

人工照明、夜遅くまでのスマホ・PC、昼夜逆転の生活……これらはすべて、生物としての人間のリズムを狂わせる要因です。

つまり、多くの睡眠障害は「医療で治すべき病」ではなく、「自然のリズムから外れた生活の結果」だとも言えます。

であれば、まず見直すべきは、生活そのもの。

朝日を浴び、日中にしっかり身体を動かし、夕方以降は自然に任せて過ごす――

そんな「自然適応的な生活」が、本来の眠る力を呼び戻してくれるのです。

■ 医療化によって深まる「とらわれ」

もちろん、重度の睡眠障害や背景に病気がある場合、医療の介入が必要なこともあります。

しかし、軽度の不眠や一過性の睡眠の乱れまで「病」と捉えてしまうことには、リスクがあります。

「眠れない=いけないこと」という前提が強化されると、眠れないことへの不安が増し、

その不安がまた眠りを妨げる――という悪循環に陥るのです。

これは、まさに神経症的な構造であり、むしろとらわれを深める結果になります。

■ 自然のリズムに身を委ねる――本当の回復へ

私たちの医院では、「自然適応療法」という考え方を大切にしています。

眠りを「操作すべきもの」とせず、自然のリズムに委ねる姿勢を取り戻すこと。

そのために、運動、食事、自然との接点を見直すこと。

それが、心と身体を本来の状態に整える近道だと考えています。

睡眠は、与えられるものではなく「戻ってくるもの」。

「どうしても眠らなきゃ」と焦る心を一度手放してみませんか?

コメント