森田療法では、人の苦悩を深める要因の一つとして「べき思考(〜すべきだ、〜でなければならない)」が指摘されています。

頭の中で「どうすれば正しいのか」を追い求めるほど、矛盾にぶつかり、ますます身動きが取れなくなってしまうのです。

この「べき思考」から抜け出すヒントを、私はランニングの経験から実感しました。

どれくらい走れば走力が上がるのか?

ランナーなら一度は考える問いです。

「月に100kmがいい」「200kmは必要」など、WEBにはいろいろな意見が並んでいます。

けれども、頭の中で答えを探しても正解は見つかりません。自分の心肺機能や筋力、フォームに合っているかどうかは、考えても分からないのです。結局のところ、一つのやり方を仮に決めて、やってみるしかありません。

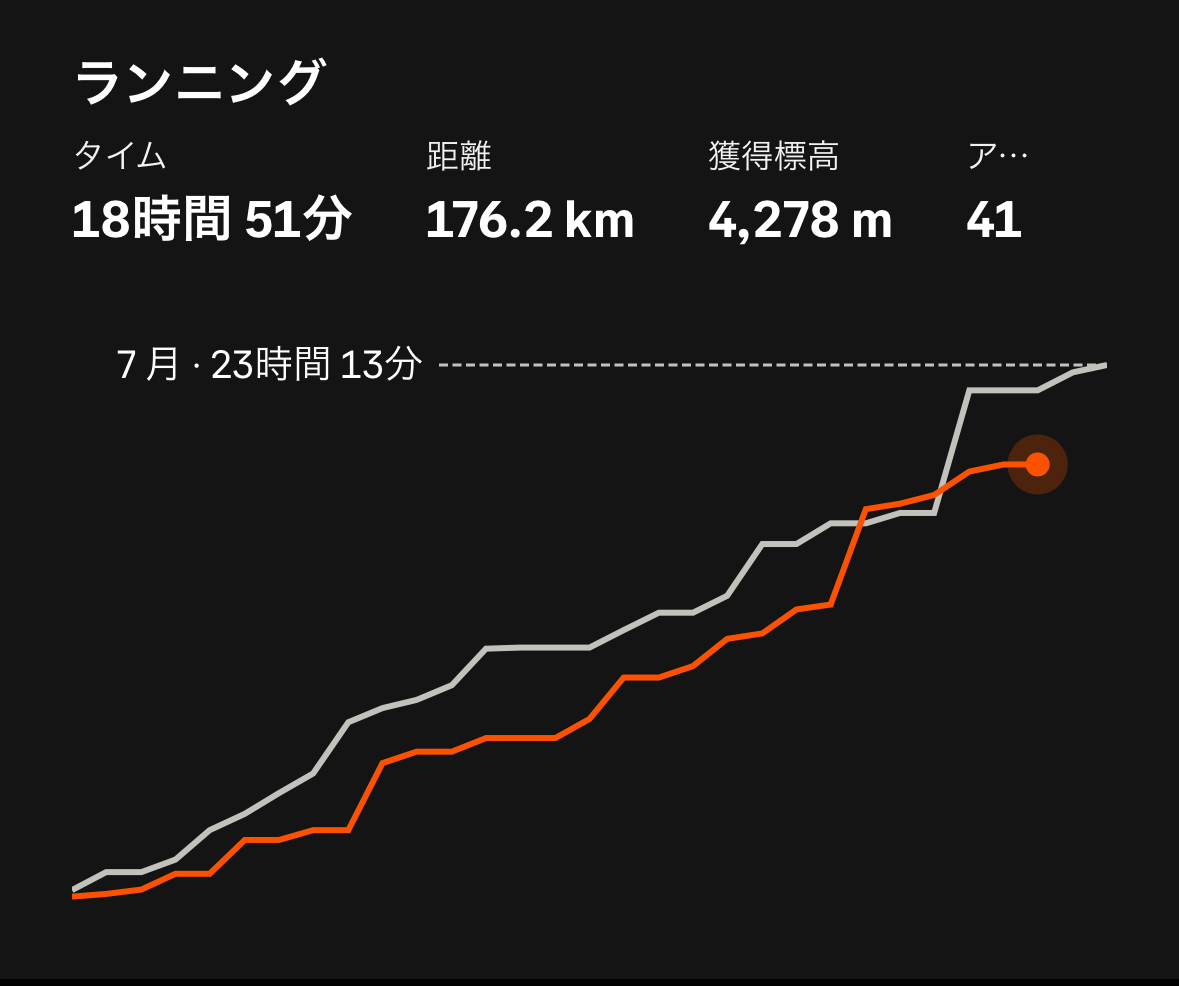

私自身、月間200km弱走っていた頃、ランニング仲間に追いつこうと欲を出して、7月に300km超えに挑戦しました。ところが、距離は伸びてもかえって疲労がたまり、バテやすくなってしまいました。

「もっと走るべきだ」と思い込んでいたことが、むしろ逆効果だったのです。

行動の中で、その時の答えを見つける

ランニングでも、人生でも同じことが言えます。

「150kmくらいがちょうどいい」と感じる頃には、すでに走力が上がっていて、本当は200kmでも大丈夫になっているかもしれません。

けれども、気候や疲労、年齢によって状況は常に変化します。

正解は「頭の中」にはなく、「今、この時の行動」の中にしかありません。

走り続けながら、その都度の答えを見つけ、そしてその答えがまた変わっていくことを受け入れていくしかないのです。

職場や人間関係にも応用できる

これは、新しい職場での人間関係にも通じます。

「上司とはこう接すべきか」「同僚にはこう振る舞うべきか」と頭で考え続けても、答えは出ません。

それはまるで「何km走ればいいのか」を机上で悩んでいるランナーと同じです。

試しに行動してみることで、その時々の答えが見えてきます。

そして、その答えは固定されたものではなく、状況に応じて変化していく――その事実を体験として受け入れられるようになります。

まとめ

森田療法が伝える「行動することの大切さ」は、ランニングの経験にもよく表れています。

「どうすべきか」と頭の中で悩み続けるのではなく、とにかく一歩を踏み出してみる。

その時の答えを得ながら、変わりゆく現実をそのまま受け入れていく。

ランニングも、人生の課題も、本質は同じなのかもしれません。

コメント