私たちの暮らしは、さまざまな「制度」によって成り立っています。

信号機があって交通の流れが整い、曜日ごとにゴミが決まった時間に回収され、水道や電気が当たり前のように使える。こうした仕組みは、現代社会の恩恵そのものです。

けれども、時に疑問に思うことがあります。

こうした制度が整えば整うほど、感謝の気持ちは薄れていないだろうか? と。

「見えない誰か」の存在

たとえば、信号機が正常に作動しているからこそ、私たちは安心して横断歩道を渡ることができます。

ゴミが滞りなく回収されているのも、それを支える仕組みと、それに携わる人たちのおかげです。けれど、ほとんどの人はそれを「当然のこと」として受け取ってしまう。

でも、もし信号機がなかったら?

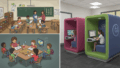

すべての交差点で、警備員が手旗を振って交通を整理していたら?

ゴミ回収が毎回一軒ずつ訪問される形だったら?

それを目の前で見ていたら、私たちはもっと感謝を感じるかもしれません。

制度化による「感謝の空白」

制度は、個人の努力を「見えないもの」にしてしまうことがあります。

それによって生活はスムーズになりますが、「誰かが働いてくれている」という実感を持つ機会が減ってしまうのです。

制度が整うこと自体は、社会の進歩でもあり、大切なことです。

しかしその中で、「見えにくくなった人の存在」を感じ取る感性まで鈍らせてしまってよいのでしょうか。

小さな想像力が感謝を育てる

制度の背後にいる人々の姿を想像してみる。

整備された道路、清潔な街、届く郵便、動く電車。そのひとつひとつに、無数の人の手と知恵が関わっています。

「これは誰かのおかげで成り立っているのだ」と、一瞬でも立ち止まって想像してみる。

その小さな想像力こそが、感謝の感情を育てる土壌になるのではないでしょうか。

コメント